肝切除

肝切除(Hepatectomy)の歴史は浅く、1949年小倉記念病院の本庄一夫(後の京都大学第1外科教授)が世界で初めて、肝細胞がんに対する肝右葉切除を行いました。

肝臓は非常に出血しやすく、肝切除時の出血制御と胆汁ろう・肝不全回避が、今でも最重要課題です。

適応疾患は、原発性肝細胞がん、転移性肝がん(主に大腸がん)、肝内胆管がん、有症状または破裂のリスクのある血管腫などの良性腫瘍、ひどい肝外傷などです。

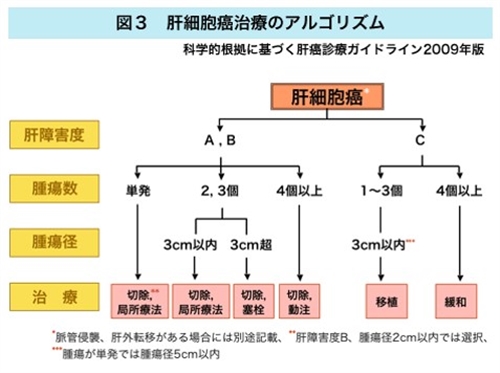

肝切除の流れは、対象疾患(ここではC型肝炎を背景とした原発性肝細胞がんとします)の局在と進展度を、主に造影CTにより評価することから始まります。

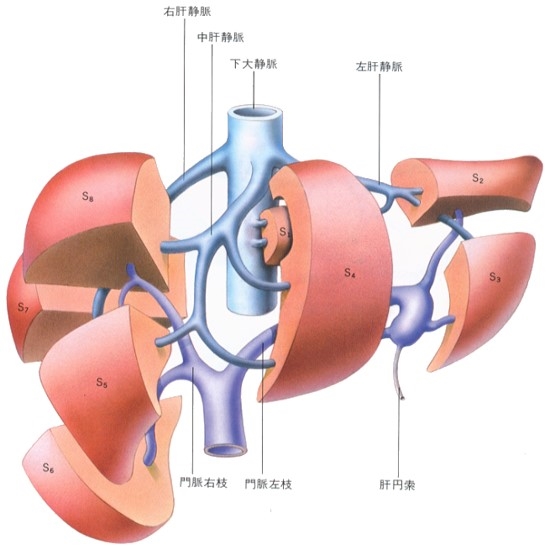

肝臓の部屋の区分けは、フランスのCouinaud(クイノー)の分離が一般的に用いられ、Segment 1から8までの亜区域に分類されています。1が肝尾状葉、2+3が肝左葉外側区域、2+3+4が肝左葉、5+8が肝前区域、6+7が肝後区域、5+6+7+8が肝右葉です。

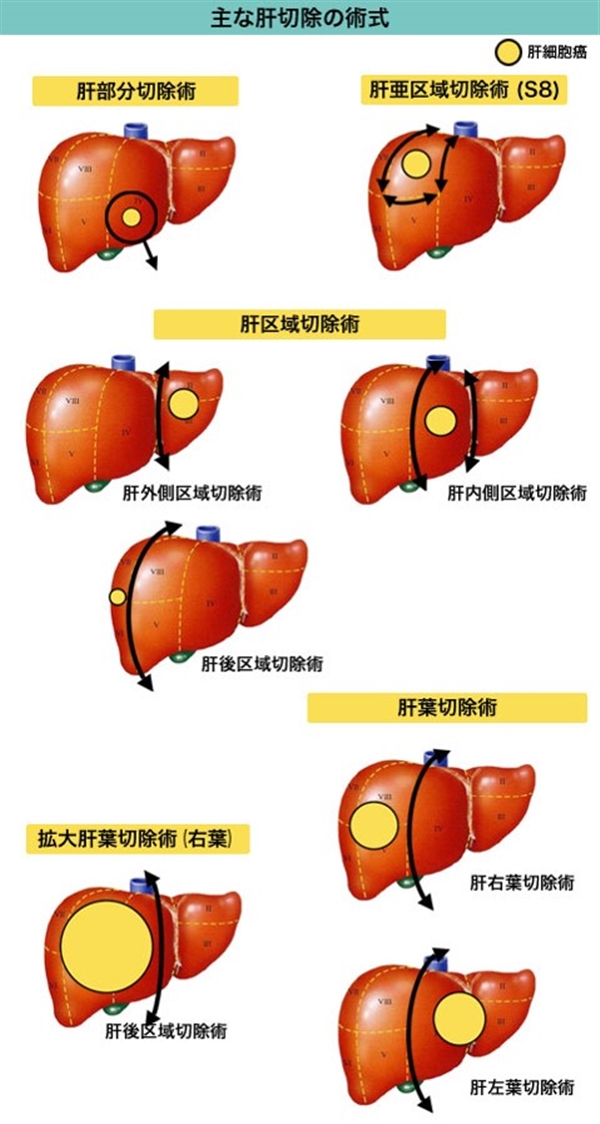

切除術式は、部分切除、亜区域切除、区域切除、葉切除、3区域切除などあります。

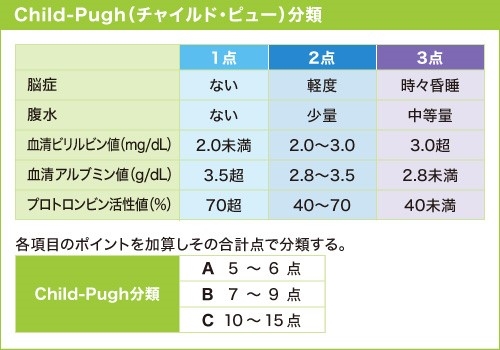

次に行うのは、肝予備能評価です。これは一般的な肝機能検査とは少し違います。一言でいえば、「肝切除はできるの?できるとすればどれだけ肝臓を切っても大丈夫?」ということを評価することです。グローバルスタンダードとしてChild-Pugh Score、日本や韓国で汎用されるものとして、肝障害度という検査があります。いずれもAが最もよくCが悪いです。肝障害度Cは肝切除の適応となりません。肝障害度の中にはICG15分値という検査が含まれます。これは、インドシアニングリーンという試薬を静注して、15分後に採血して、肝臓でどれくらい処理されたかを調べる検査で、正常値は10%以下です。ICG試験が世界に広まらないのは、「煩雑でアレルギーが発生する可能性がある=合理的でない」といった欧米的発想からかもしれません。

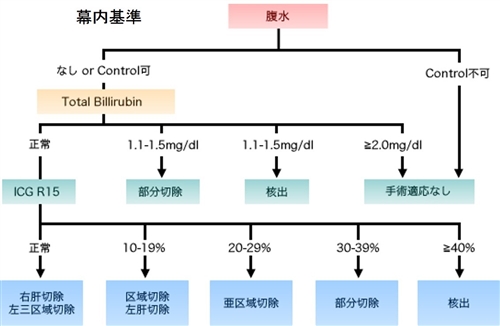

そして、肝がんの進展度と肝予備能評価から治療戦略を構築します。肝切除となれば、次に幕内基準(Makuuchi criteria)に照合します。幕内基準は、腹水、総ビリルビン値、ICGR15から許容できる肝切除術式(切ることのできる肝臓の量)を導くわけです。

肝切除の基本コンセプトは、安全に(術後に肝不全となり死に至らないように)、確実に(がんを完全に取り切れるように)です。原発性肝がんの患者さんは、ウイル性肝炎や肝硬変が背景にあるため、切りすぎると容易に術後肝不全となります。一方で、しっかり、がんからマージンを取って肝臓を切らないと、再発リスクが高まります。ここで系統的肝切除(原発性肝がんは経門脈的に転移しやすいという理論も元に、門脈支配領域の肝臓を必要最小限かつ十分切除する)といったコンセプトが、東大の幕内グループから世界に発信され、定着してきました。

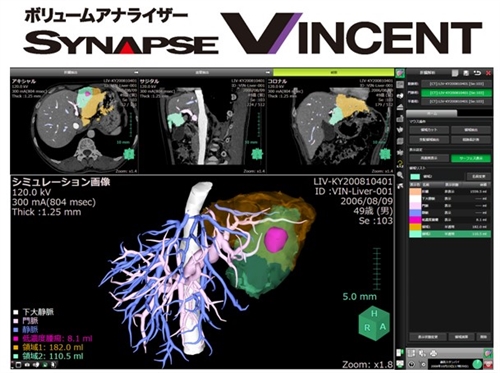

肝切除が決まれば、シナプスビンセントという画像解析ソフトで、腫瘍の局在、切除される肝臓の容量、切る脈管(動門脈、胆管)をシミュレーションします。これは手術中に3Dナビゲーションとしても使います。つまり、カーナビのように、ここを進めば、○○という肝静脈に突き当たるといった、水先案内人のような役目を果たします。

肝臓の手術は、3ステップで成り立ちます。1)肝門部処理(流入血管を処理すること)、2)肝臓の授動(肝臓を切りやすいように起こすこと)、3)肝切離、以上です。

肝臓はスポンジが水を含んだように、少しでも、どこを切っても出血します。肝予備能評価に加えて、出血制御が肝臓手術の進化の歴史です。私が医者になったころは、とにかく一大イベントで、親戚筋で血液型が同じ人を集めることから始まりました。今では、大量肝切除でも無血で行われるようにもなってきました。

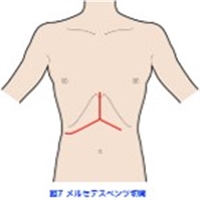

肝切除の前に、皮膚を切るわけですが、一般的なおなかの手術は、正中切開と言って、おなかの真ん中を、まっすぐ切ることが多いですが、肝切除ではまずこの方法(外側区域切除では使う)は使いません。メルセデスベンツ切開が有名です。三菱切開とは言いません。さすが世界のMercedes-Benzです。これは世界の教科書にも載っています。ベンツ切開以外にも、逆L字、逆T字、開胸操作を加えることもあります。何故ならば、肝臓はおなかの中で最も操作しにくい場所にあるからです。

肝門部処理ですが、これには個別処理とグリソン一括処理があります。個別処理とは、肝門部で動脈、門脈、胆管を個別に処理(結紮切離)することです。グリソン一括処理とは、動脈、門脈、胆管を包んでいるグリソン鞘をひとまとめにして処理しましょうということです。グリソン一括処理には利点があります。原発性肝がんは経門脈性に転移しやすいということから、門脈を個別に処理するより、グリソン一括で処理した方が、術中揉みだしによる転移を抑制するということです。

肝臓の授動ですが、肝臓は肝鎌状間膜、冠状間膜、三角間膜、肝腎間膜でおなかに固定されています。これらを切って、肝臓(主に切除側)をブラブラにしようということです。

最後に肝切離です。肝臓は非常に出血しやすい臓器です。そこで、「肝切離中にまず流入血を遮断すればいいのでは?」という手法がとられました。これがプリングル(Pringle)法です。プリングル先生は、1908年外傷で肝臓から出血している患者さんに血を止める手法として、流入血の一括遮断を発表しました。これが、現在の肝臓手術の出血制御の主流になっています。実際は15分間流入血を遮断して、5分間解放します。これを繰り返すわけです。もちろん、この方法を用いない場合もあります。

肝切離のやり方は、たくさんあります。大きく分けると、手割りvs.デバイスです。「手割り」とは、攝子(ピンセットのこと)や鉗子(ペアン鉗子など)を用いて、肝実質を破砕し、脈管を結紮切離する方法です。デバイスはいろいろのものがあります。原理は、熱凝固で小さな脈管はシーリングして、切離することです。デバイスの種類として、CUSA、ハーモニックスカルペル(超音波凝固切開装置)、リガシュアー(Vessel Sealing System)、サンダービート(超音波凝固切開装置+Vessel Sealing System)、ソフト凝固などいろいろあります。

要は、出血を抑えることです。その為には、慣れた手法で、数をこなし、あわてず、しなやかに、ゆっくり肝切離を行うこととなります。膵頭十二指腸切除などは、手順よくスピーディーに行えることもありますが、肝切除に焦りは最も禁物です。出血は、手術時間の延長、肝不全の惹起となり、如何に出血を少なくが、肝切除のポリシーです。

肝切離中の出血は、肝静脈が最も怖いです。動脈や門脈は、止血は容易ですが、肝静脈からの出血は、対処が困難な場合があります。私が、最も肝切離で出血したのは20000ccでした。この時、尾状葉原発肝がん(径10cm)で、中肝静脈と右肝静脈に縦に裂傷が入り、大変難渋しました。幸い患者さんは耐術し、5年以上生きられました。

肝切離時の工夫として、Belghitiのliver hanging maneuverという手法があります。これは非常に有用な手法です。肝静脈からの出血を減らす。最短のルートで肝切離ができる。生体肝移植のharvestingにも世界で応用されています。

肝切除の最後に、肝切離面からの出血や胆汁漏を確認するわけですが、まずはプローリンによる針糸止血が第1です。その次に、フィブリングルーといった止血糊、タコシールといった止血貼付剤を検討します。

正常肝、肝右葉切除、出血量500ml以下、手術時間5時間以内、これができれば一人前の目安です。

私が敬愛する日本の肝臓外科医は、1)東大肝胆膵・移植外科の幕内雅敏名誉教授、2)北海道大学第1外科の藤堂 省名誉教授、3)名古屋大学第1外科の二村雄次名誉教授、4)日本大学消化器外科の高山忠利教授です。

幕内雅敏先生

藤堂 省先生

二村雄二先生

高山忠利先生

幕内先生は、成人間生体肝移植、術中エコー、系統的肝切除、手割り法の達人。藤堂先生は、脳死肝移植の世界的権威、二村先生は肝門部胆管外科治療の世界的権威、高山先生は尾状葉単独切除(最も難しい肝切除)の発信者として世界的に有名であると同時に、肝臓外科医に必要な、忍耐、精神、技量をみなさん持ち合わせていると思っています。